誰だかわからない 「クプラス」3号

蓑虫よ靴は盃ではないとあれほど

両腿に挟まれてゐる顔の秋

虫かごをまたぐときの声だよそれは

朝顔やゆるしはないが耳を咬む

日輪にまつ毛は無くつても秋冷

秋の虹はたらけよいいから働けよ

暗きより出てその腕が菊人形

にんげんに育つて浮いて秋の岸

知命だもの穴まどひなどせぬつもり

腋に毛の剃るほども無く声の鹿

ゆく秋の口よりお湯が出るしくみ

お月見や脱ぐと誰だかわからない

んの字にしやがんで待つよ焼秋刀魚

手を握ろう団栗なんて捨てちやつてさ

クプラス3号

週刊俳句 2017年 5月 21日

まるごと『ku+ クプラス3号』(終刊号) 読む

黙りなさい 「円錐」73号掲載

鶴飼はれどなたさまであれ着衣

長考の白さの蛇よ穴を出て

とことはに踏む霜柱押す呼び鈴

万里霞み口中霞む独りかな

白梅よ散りなさい廃船よ黙りなさい

生クリイムをいぢめてをるのだ山笑へ

九九唱ふ晩霞の檻のこちら側

去る魚のまだそこにゐる寒さかな

胎児にもまつ毛ありとや草に雪

涅槃西風ゆりかごには片脚しか入らず

春暑しその牛はどの牛だつたつけ

等高線すなはち曲線彌生雨

春の日や壺はうつろに耳ふたつ

椿咲きやまず手綱に馬は無く

末黒野や知らない家族また出てくる

「円錐」第73号(2017年4月30日発行)掲載

金子敦 句集『音符』

金子敦 第五句集

小さな生き物やお菓子などのかわいらしいものを対象にやわらかな感性を示す、その安定感が一冊を貫く。

季語を用い、言葉でひとつずつポストカードを製作するような姿勢。そこには、作者自身の個人的な主張を読者に注入しようとするような「わたくし語り」めく重たさは見つけにくい。俳句とは、「わたくしを語らないようにはかる」文芸であるとするならば、その穏やかで和やかな実例を本書にはいくつも見出すことになるだろう。

春惜しむ画鋲を深く刺し直し

菜箸は糸で繋がり星祭

つぶあん派こしあん派ゐて月を待つ

ものの芽や身長計にきりんの絵

錠剤に割り線ありぬ走り梅雨

夜の秋や机に明日出す手紙

人日やバックしますと言ふ車

母の日の象のかたちの如雨露かな

折紙の裏は真つ白昼寝覚

それぞれの個室に戻る朧かな

コカコーラ色の仏像鳥渡る

水底に金魚の餌の辿り着く

二階より「いま行く」のこゑ星祭

三宅やよい『鷹女への旅』

三宅やよい氏による三橋鷹女評伝。

丁寧に生涯と作品とを追いながら、三橋鷹女の魅力を紹介する一冊。

ISBN978-4-86037-245-3

練り上げ、やうやくにして練り固めた鈍銀色のこの薬を、私はもう間もなく、誰もゐない処で、こっそり嚥み下さうとしてゐる。。私だけが飲む薬、私だけに効く薬! かうした念願をかけて創りあげたものではあるけれど、飲み下した後で、果たしてどれだけの効果をあげることが出来るだらうか

三橋鷹女 『羊歯地獄』あとがきより

作品を自らのためだけに書きあらわすということは、社会的な評価などは振り返ることなく、批評の座標を独自に立たしめるということでもある。その行為においてこそ、三橋鷹女の「現代性」は裏付けられると言ってよい。女性として自らの個性を明確に示した下記のような作品が知られるところではあるが、その奥にある作家としての志向を、人生に即しつつまとめ上げた本書は、三橋鷹女ファン必携の一冊であるのみならず、現代において表現活動をすることとは何かを考えさせる手引書のような働きをも示しているように思う。

ひるがほに電流かよひゐはせぬか

みんな夢雪割草が咲いたのね

夏痩せて嫌ひなものは嫌ひなり

つはぶきはだんまりの花嫌ひな花

この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉

白露や死んでゆく日も帯締めて

鞦韆は漕ぐべし愛は奪うべし

暖炉昏し壺の椿を投げ入れよ

狂ひても女 茅花を髪に挿し

白露や死んでゆく日も帯締めて

秋風や水より淡き魚のひれ

笹鳴に逢ひたき人のあるにはある

老いながらつばきとなつて踊りけり

新刊書評/恩田侑布子 句集『夢洗ひ』

時空へのひとり旅 山田耕司

今でこそ俳句は活字にされ印刷物の上に並べられるものだが、そもそもは手書きを基本とするものなのであった。いうまでもなく、それは俳句に限ったことではないのだけれど、書かれている情報のみならず、むしろそれ以外の要素(おもに手書きによる「気配」を重んじる。何が書いてあるか読めなくても、むしろ読めないことによってありがたみすら感じてしまう場合も少なからず)に作品の趣をもとめるところがあるからこそ色紙に揮毫したり句碑などを建立してきた経緯を思い起こしてみれば、やはり、俳句にとって表現されるメディアを軽んじるわけにはいかないだろう。

ときに二〇〇〇年代の作品においては、インターネット上の情報という顔を俳句が獲得してきたことを忘れるべきではないだろう。新作に限らない。古典の作品も情報としてデジタル化されたことで、誰しもが手軽に検索できる上に、今後の読者たちの求めにすんなりと応じることができるようになった。その頼もしさの反面、ベンヤミンのいうところのアウラめく「オリジナルの重さ」は当然ながら減じていくだろう。何もインターネット環境を待たずとも、活字化されることで、そのアウラは変質するのであって、つまり、オリジナルへのこだわりをもって現状の変化を語ろうとしても埒があかない。

さて、インターネット社会の持つ特徴を、共感の即時性とするならば、話は変わる。今あげた話題が速やかに共有され、かつ、それへの反応が即時に求められるという環境においては、表現はすみやかに共感してくれそうなものへと傾くことになる。いきおい、それは共感しあえる他者との輪を想定しての内容となるだろうし、表現の向こうに作家の素顔のようなものが見え隠れする親しさが読者からの信頼につながることも少なくない。

恩田侑布子の最新句集に並ぶ句群は、そうしたインターネット社会における傾向のまったく反対側にあるような顔つきをしている。即時に提供され、かつ、共有されるような話題は、無い。他者との親しみを重ね、作者の人となりを示すことでの信頼づくりなど、まったく望んでいない。そこにあるのは、自身にとっての美。愛すべき、そして、讃えられるべき美、その曼荼羅が、彼女の結界である。

しろがねの露のもみあふ三千大千世界

ともあれ、そうした姿勢は衒学的で重たいものになるだろうとアタリをつけると、それは恩田侑布子作品の特徴を見失うことにつながるだろう。美の素材をたんに並べるところにその目的があるのではない。

九重の天よりしだれ柳かな

しだれ柳の大きさやその枝ぶりを「天より」とするのは、事物の描写である。たとえばこの上五に「別れきて」などの措辞があれば、一挙に作品は作者の存在を引き寄せることになるだろう。句の読みはおおむね「別れきて」という人間のドラマへと傾くことになるだろうし、作者との距離は、こうしたドラマへの共感と同義になる。これはこれで悪くは無いのだろうが、恩田作品は、こうしたドラマの共感性をまず排除してしまう。いわば、俗の俗たるところを捨ててしまうようなわけだから、どうしても聖なるものへの言挙げめく読後感がそこに漂う。九重とは宮廷を指すものであるとして、これは現在の宮城ではなく、時間軸をさかのぼっての語の斡旋であろう。そうしたときに、この「しだれ柳」は、現実の事物であることを離岸し、いわば、事象の典型性のようなものへと突き進むのである。見上げる眼差し、それは恩田侑布子という個のくびきに引き止められることなく、宮廷の女房文学の書き手の視座をも招き寄せてしまうだろう。

冬濤のくずほるるとき抱く碧

さながら障壁画。波濤の運動を静止画として描くとして、そこに〈美としての決定的瞬間〉を挙げることで、状況説明であることを回避しつつ俳句作品であることの内圧を高めようとしている。身体を連想させる修辞「くずほるる」「抱く」により事物の典型性に有機的な色彩を施す配慮は、芭蕉の手つきを想起させる。即時性・わたくし性などと指摘される情報消費時代の対極を挙げるとすれば、そのひとつには句集『夢洗ひ』の佇まいがあるだろう。それは、時空の広がりをゆく一人旅のようなものだ。孤独を感じるであろうし、その分の自在さも味わうことだろう。そして、その孤独と自在こそが、この句集が現代社会へ放つ批評なのかもしれない。

ゆきゆきてなほ体内や雪女

八十川のきざむ八十谷半夏生

コピー機の照らす一隅秋黴雨

時空を超えた大枯野にさまよいこんだ現代人が一人旅を続ける作者に助けを求めているような図を思い描いてしまって、私はこの句が集中もっとも好きである。

男来て出口を訊けり大枯野

俳句同人誌「円錐」72号(2017.2.17発行)より転載

足尾へ

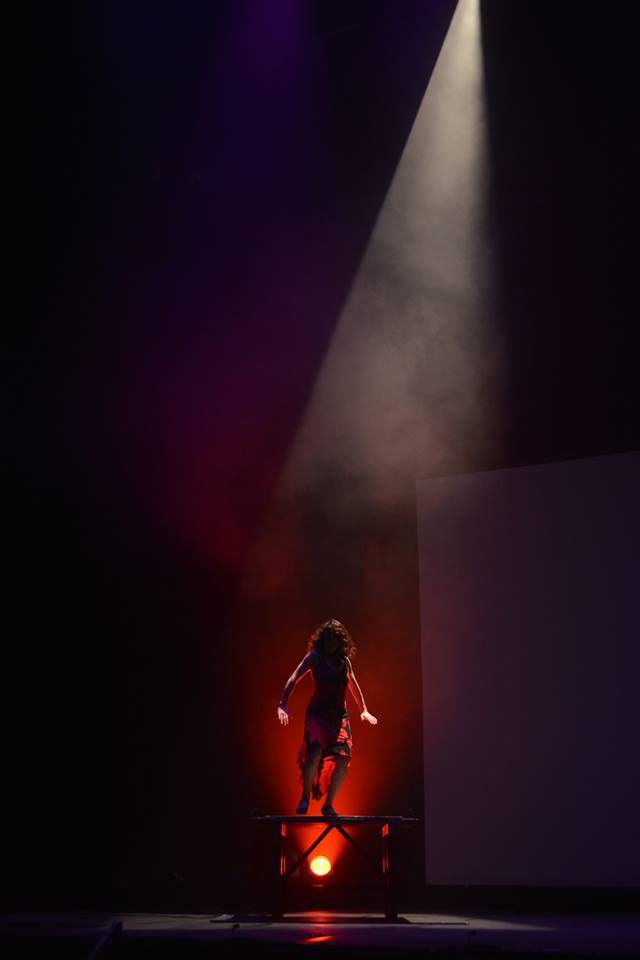

2014年製作の動画。

iPadで撮影編集。watarase art project の作品と足尾の風景。

biography

1967年 群馬県桐生市生

桐生高校・明治大学文学部卒

俳句同人誌「円錐」編集人

句集『大風呂敷』(2010年)/『不純』(2018年)

演劇作品の脚本・演出、舞踏作品の演出などを桐生市の歴史的建造物を舞台として展開

2002年自作童話「すないるかのつかまえかたについて」に基づく自身の書とオオウチサトコの絵画が

オーストラリアのケアンズ市で展示される

重要伝統的建造物群の指定物件である建造物をカフェ&住居として活用

その名は大風呂敷

Koji Yamada

Born in Kiryu city Gunma Prefecture in 1967,

graduated from Kiryu high school, the Faculty of Letters of Meiji University

He is the chief editor of the haiku journal En-sui.

He has written scripts for plays and Buto dances performed at historic sites in the city of Kiryu, where he lives. In 2002 his calligraphy works and Oouchi Satoko’s paintings based on his fantastic tale “How to catch Suna Iruka” were exhibited in Cairns City, Australia.he uses one of the important traditional buildings as a residence and Cafe named OOburoshiki.

works

句集 『大風呂敷』(2010年・大風呂敷出版局) 作品

合同句集 『超新撰21』(2011年・邑書林)

『バナナに恋した日』(1989年・マガジンハウス)作品10句

『俳句・イン・ドローイング』(1988年・ふらんす堂)作品15句

『澤好摩句集』(2009年・ふらんす堂)解説

『子規に学ぶ俳句365日』(2011年・週刊俳句編・草思社)解説

『俳コレ』(2011年・邑書林)山田露結「夢助」撰・小論

『夢のソンダージュ』夏石番矢著(2016年・沖積舎)解説

短歌 「孤立無援の黒雲母」

(昭和60年・1985年 「早稲田文学」3月号)

すなイルカのつかまえかたについて

舞台 企画演出

2001年 野村裕子フラメンコ公演

「愛はむらさき」〜源氏物語の女たち〜(桐生山鳳仙寺)

2003年 野村裕子フラメンコ公演

「える・ふらめんこ西鶴」(彦部家屋敷 竹が丘)

2014年 野村裕子フラメンコ公演

「Flamenco みだれ髪」(桐生市市民文化会館小ホール)

2005年 山下浩人舞踏公演「青の卵」 共演 石坂亥士

第五回有鄰館演劇祭参加作品

2005年 杉浦花子演劇公演 「あの鐘を鳴らすのはサザヱ」

第五回有鄰館演劇祭参加作品 脚本データ