時空へのひとり旅 山田耕司

今でこそ俳句は活字にされ印刷物の上に並べられるものだが、そもそもは手書きを基本とするものなのであった。いうまでもなく、それは俳句に限ったことではないのだけれど、書かれている情報のみならず、むしろそれ以外の要素(おもに手書きによる「気配」を重んじる。何が書いてあるか読めなくても、むしろ読めないことによってありがたみすら感じてしまう場合も少なからず)に作品の趣をもとめるところがあるからこそ色紙に揮毫したり句碑などを建立してきた経緯を思い起こしてみれば、やはり、俳句にとって表現されるメディアを軽んじるわけにはいかないだろう。

ときに二〇〇〇年代の作品においては、インターネット上の情報という顔を俳句が獲得してきたことを忘れるべきではないだろう。新作に限らない。古典の作品も情報としてデジタル化されたことで、誰しもが手軽に検索できる上に、今後の読者たちの求めにすんなりと応じることができるようになった。その頼もしさの反面、ベンヤミンのいうところのアウラめく「オリジナルの重さ」は当然ながら減じていくだろう。何もインターネット環境を待たずとも、活字化されることで、そのアウラは変質するのであって、つまり、オリジナルへのこだわりをもって現状の変化を語ろうとしても埒があかない。

さて、インターネット社会の持つ特徴を、共感の即時性とするならば、話は変わる。今あげた話題が速やかに共有され、かつ、それへの反応が即時に求められるという環境においては、表現はすみやかに共感してくれそうなものへと傾くことになる。いきおい、それは共感しあえる他者との輪を想定しての内容となるだろうし、表現の向こうに作家の素顔のようなものが見え隠れする親しさが読者からの信頼につながることも少なくない。

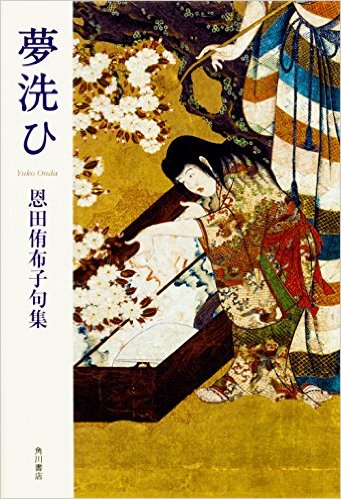

恩田侑布子の最新句集に並ぶ句群は、そうしたインターネット社会における傾向のまったく反対側にあるような顔つきをしている。即時に提供され、かつ、共有されるような話題は、無い。他者との親しみを重ね、作者の人となりを示すことでの信頼づくりなど、まったく望んでいない。そこにあるのは、自身にとっての美。愛すべき、そして、讃えられるべき美、その曼荼羅が、彼女の結界である。

しろがねの露のもみあふ三千大千世界

ともあれ、そうした姿勢は衒学的で重たいものになるだろうとアタリをつけると、それは恩田侑布子作品の特徴を見失うことにつながるだろう。美の素材をたんに並べるところにその目的があるのではない。

九重の天よりしだれ柳かな

しだれ柳の大きさやその枝ぶりを「天より」とするのは、事物の描写である。たとえばこの上五に「別れきて」などの措辞があれば、一挙に作品は作者の存在を引き寄せることになるだろう。句の読みはおおむね「別れきて」という人間のドラマへと傾くことになるだろうし、作者との距離は、こうしたドラマへの共感と同義になる。これはこれで悪くは無いのだろうが、恩田作品は、こうしたドラマの共感性をまず排除してしまう。いわば、俗の俗たるところを捨ててしまうようなわけだから、どうしても聖なるものへの言挙げめく読後感がそこに漂う。九重とは宮廷を指すものであるとして、これは現在の宮城ではなく、時間軸をさかのぼっての語の斡旋であろう。そうしたときに、この「しだれ柳」は、現実の事物であることを離岸し、いわば、事象の典型性のようなものへと突き進むのである。見上げる眼差し、それは恩田侑布子という個のくびきに引き止められることなく、宮廷の女房文学の書き手の視座をも招き寄せてしまうだろう。

冬濤のくずほるるとき抱く碧

さながら障壁画。波濤の運動を静止画として描くとして、そこに〈美としての決定的瞬間〉を挙げることで、状況説明であることを回避しつつ俳句作品であることの内圧を高めようとしている。身体を連想させる修辞「くずほるる」「抱く」により事物の典型性に有機的な色彩を施す配慮は、芭蕉の手つきを想起させる。即時性・わたくし性などと指摘される情報消費時代の対極を挙げるとすれば、そのひとつには句集『夢洗ひ』の佇まいがあるだろう。それは、時空の広がりをゆく一人旅のようなものだ。孤独を感じるであろうし、その分の自在さも味わうことだろう。そして、その孤独と自在こそが、この句集が現代社会へ放つ批評なのかもしれない。

ゆきゆきてなほ体内や雪女

八十川のきざむ八十谷半夏生

コピー機の照らす一隅秋黴雨

時空を超えた大枯野にさまよいこんだ現代人が一人旅を続ける作者に助けを求めているような図を思い描いてしまって、私はこの句が集中もっとも好きである。

男来て出口を訊けり大枯野

俳句同人誌「円錐」72号(2017.2.17発行)より転載